技术文章

界面张力仪的类型、原理及应用场景详解

一、界面张力概述及其测量意义

界面张力是存在于两种不相溶液体(液-液)或液体与气体(液-气)相界面上的物理现象,表现为界面处分子间作用力不平衡导致的收缩趋势。这一现象在自然界和工业生产中无处不在,从荷叶上的水珠到石油开采中的驱油过程,界面张力都起着关键作用。

精确测量界面张力对多个领域具有重要意义:在石油工业中,界面张力数据直接影响三次采油的效率;在制药行业,药物制剂的稳定性和吸收率与界面性质密切相关;在材料科学领域,新型材料的润湿性和粘附性研究需要精确的界面张力数据;在食品工业中,乳化产品的稳定性直接取决于界面张力特性。

随着科技发展,界面张力测量技术已经从简单的力学方法发展为多种高精度仪器测量,主要包括普通界面张力仪、旋转滴界面张力仪和动态气泡张力仪等类型。这些仪器各具特点,适用于不同的研究场景和测量需求。

二、普通界面张力仪:原理与应用

普通界面张力仪(也称为静态张力仪)是最早发展起来的一类界面张力测量设备,主要包括Wilhelmy板法、Du Noüy环法、悬滴法和座滴法等。这些方法基于力学平衡原理,通过测量与界面张力直接相关的力或几何参数来计算界面张力值。

Wilhelmy板法是最经典的测量方法之一,由德国科学家Wilhelmy于1863年提出。该方法将一薄板(通常为铂金或玻璃制成)部分浸入液体,测量液体对板施加的拉力。界面张力γ可通过公式γ = F/(L·cosθ)计算,其中F为测量力,L为板周长,θ为接触角。Kumar等人(2021)在《Journal of Colloid and Interface Science》上发表的研究中,使用Wilhelmy板法精确测量了不同温度下离子液体与水界面的张力,为新型绿色溶剂的应用提供了基础数据。

Du Noüy环法由法国科学家Du Noüy于1925年提出,使用铂金环从液面拉起时测量最大拉力。与板法相比,环法需要更复杂的校正因子,但更适合小体积样品。Zhang等(2020)在《Langmuir》上的研究采用Du Noüy环法系统研究了表面活性剂混合物在油水界面的协同效应,为高效乳化剂开发提供了指导。

悬滴法通过分析液滴在另一种液体或气体中的形状来测定界面张力,特别适合高压高温条件。该方法基于Laplace方程,通过拟合液滴轮廓计算界面张力。在石油工程领域,悬滴法被广泛用于研究储层条件下的界面性质。例如,Alvarez等人(2019)在《Fuel》杂志上报道了使用高压悬滴法研究CO2-原油体系在储层条件下的界面行为,为碳捕集与封存(CCS)技术提供了关键参数。

普通界面张力仪的主要优势在于原理简单、操作方便且成本相对较低。然而,它们通常难以测量超低界面张力(<10⁻² mN/m),且对动态界面过程的跟踪能力有限。这些局限性促使了更先进的旋转滴和动态气泡张力仪的发展。

三、旋转滴界面张力仪:超低张力测量的利器

旋转滴界面张力仪是测量超低界面张力(10⁻³-10⁻¹ mN/m)的专用设备,特别适用于研究表面活性剂体系、微乳液和增强采油(EOR)过程。其工作原理基于Vonnegut(1942)提出的理论:在高速旋转的毛细管中,密度较大的相会向外移动形成圆柱形液滴,通过测量液滴直径可计算界面张力。

旋转滴法的核心公式为γ = Δρ·ω²·D³/32,其中Δρ为两相密度差,ω为旋转角速度,D为液滴直径。这一方法的关键优势在于能够测量极低的界面张力,且可通过调节转速研究界面张力的动力学行为。Chen等(2022)在《Energy & Fuels》上发表的研究使用旋转滴技术系统评价了不同表面活性剂在高温高盐条件下降低原油-水界面张力的能力,筛选出了适用于苛刻油藏条件的高效配方。

在三次采油领域,旋转滴技术发挥着不可替代的作用。传统水驱后仍有大量原油滞留于孔隙中,通过注入表面活性剂溶液将油水界面张力降至超低水平(10⁻³ mN/m量级),可使毛细管数大幅提高,从而驱出残余油。Wang研究团队(2021)在《Journal of Petroleum Science and Engineering》上详细报道了如何利用旋转滴界面张力仪优化表面活性剂配方,使某油田的采收率提高了15%以上。

微乳液研究是旋转滴技术的另一重要应用领域。微乳液是热力学稳定的纳米尺度分散体系,其形成与超低界面张力密切相关。Liu等人(2020)在《Colloids and Surfaces A》上的工作通过旋转滴测量结合相行为研究,阐明了表面活性剂/助表面活性剂协同作用形成微乳液的机理,为药物递送系统开发提供了理论基础。

旋转滴技术的主要局限性在于样品量需求较大(通常需要几毫升)、测量时间较长,且不适用于快速动态过程研究。此外,对于接近中性密度的体系(Δρ≈0),该方法也难以应用。这些限制促使了动态气泡张力仪的发展,以满足快速动态测量的需求。

四、动态气泡张力仪:捕捉界面动力学的精密工具

动态气泡张力仪是研究界面动态行为的强大工具,特别适合表面活性物质吸附动力学和界面流变学研究。这类仪器通过在液体中生成气泡或液滴,并实时监测其形状或压力的变化来追踪界面张力随时间的变化。

动态气泡张力仪主要有两种工作模式: pendent drop/sessile drop模式和最大气泡压力法模式。前者通过高速相机捕捉悬挂滴或座滴的形状变化,结合数字图像分析计算动态界面张力;后者则通过测量气泡脱离毛细管时的最大压力来确定界面张力。两种方法的时间分辨率可达到毫秒级,能够捕捉快速界面过程。

表面活性剂吸附动力学研究是动态气泡张力仪的重要应用领域。表面活性分子从体相扩散至界面并重新排列的过程直接影响泡沫和乳液的稳定性。Zhao研究组(2021)在《Soft Matter》上发表的工作利用动态气泡法系统研究了蛋白质与合成表面活性剂在气-液界面的竞争吸附动力学,为理解生物分子与表面活性剂的相互作用提供了新见解。

在呼吸生理学研究方面,动态气泡技术也有独特价值。肺表面活性物质(PS)的动态表面张力特性直接影响呼吸功能。Panda等人(2019)在《Scientific Reports》上报道了采用振荡气泡技术研究不同病理条件下肺表面活性物质的动态行为,为呼吸窘迫综合征的诊断和治疗提供了新思路。

界面扩张流变学是动态气泡张力仪的另一个重要应用方向。通过周期性压缩和扩张界面,可以研究界面的弹性模量和黏性模量。这些参数对理解泡沫和乳液的稳定性至关重要。Xu等(2022)在《Journal of Colloid and Interface Science》上的研究利用振荡滴方法揭示了界面蛋白膜的粘弹性与乳液稳定性的定量关系,为食品和化妆品乳液设计提供了理论指导。

动态气泡张力仪的主要优势在于高时间分辨率(可达毫秒级)和小样品量需求(可低至微升级)。然而,这类仪器通常价格昂贵,操作复杂,且对振动敏感,需要专业的操作技能和维护条件。

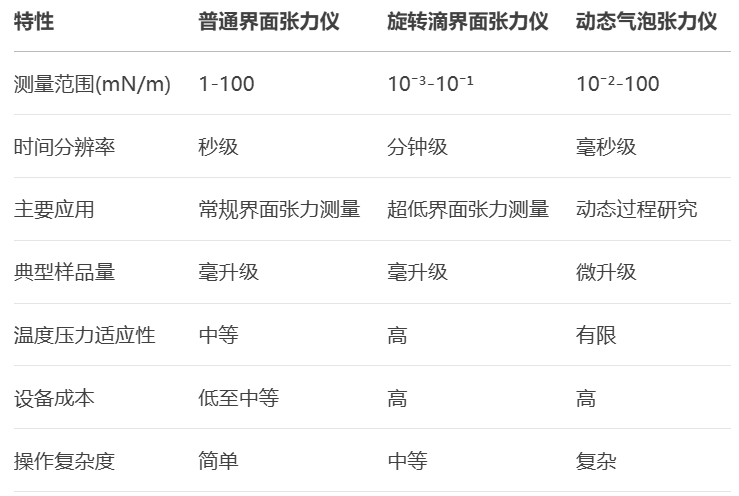

五、不同类型界面张力仪的比较与选择指南

在实际科研和工业应用中,如何选择合适的界面张力仪取决于具体的测量需求和研究目标。下表总结了三种主要类型界面张力仪的关键特性比较:

在实际工作中,仪器选择应基于以下考量因素:

界面张力范围:对于常规体系(γ>1 mN/m),普通张力仪足够;超低张力需选择旋转滴法;动态研究则需要气泡张力仪。

时间尺度:慢速过程(如长时间吸附平衡)可用普通或旋转滴法;快速动态过程(如表面活性剂初始吸附)需要气泡张力仪。

样品特性:珍贵或微量样品适合动态气泡法;高压高温条件优先考虑旋转滴或高压悬滴法。

研究目标:单纯界面张力值测量可用普通仪器;界面流变学研究需要动态仪器;三次采油应用通常需要旋转滴技术。

在实际应用中,多种技术常结合使用以获得更全面的界面特性认识。例如,在新型表面活性剂开发中,研究者可能先用普通张力仪筛选候选物,再用旋转滴技术评价超低张力性能,最后用动态气泡法研究吸附动力学。

六、前沿发展与展望

界面张力测量技术持续发展,几个前沿方向值得关注:

微流控技术与界面张力测量的结合正开辟新的可能性。微流控平台可生成高度均一的微滴或气泡阵列,结合高速成像和分析算法,能够实现高通量界面特性筛选。Sattari等人(2022)在《Lab on a Chip》上报道了一种集成微流控芯片,可同时测量数百个微滴的界面张力,大幅提高了筛选效率。

人工智能技术正被引入界面张力测量领域。深度学习算法可提高液滴轮廓分析的精度和速度,甚至能从复杂的动态数据中提取传统方法难以获得的信息。最近,Lee研究团队(2023)在《Nature Communications Engineering》上发表的工作展示了卷积神经网络如何从动态界面图像中同时提取张力、流变学和传质参数。

极端条件测量技术也在不断进步。深海勘探、太空科技和核工业等领域的应用需求推动着高压(>100MPa)、高温(>200°C)和强辐射条件下界面测量技术的发展。这些进步将直接影响能源开采、地热利用和核安全等关键领域。

多功能集成系统成为发展趋势。现代高端界面张力仪越来越多地集成了多种测量模式(如同时测量界面张力和流变学)、多种刺激手段(如电场、磁场、光场耦合)以及原位表征技术(如显微镜、光谱联用),为复杂界面现象研究提供了强大工具。

随着这些技术的发展,界面张力测量将变得更加精确、高效和信息丰富,为材料科学、生命科学、能源技术和环境工程等领域的基础研究和应用开发提供更强大的支持。对于科研工作者和工程师而言,理解不同界面张力仪的原理、特点和应用场景,将有助于选择最合适的工具解决实际问题,推动相关领域的技术进步。

13917986725

13917986725